はじめに:AIが家庭学習に入り込んできた今

ここ数年で、私たちの暮らしのあらゆる場面に「AI(人工知能)」が入り込むようになりました。中でも注目を集めているのが、子どもの「家庭学習」とAIの融合です。

特別なプログラミングスキルがなくても、タブレットやスマートフォンを使えば、子どもがAIと対話しながら勉強できる――そんな時代が、もう“当たり前”になりつつあります。

たとえば、AIが自動で問題の難易度を調整してくれる学習アプリや、子どもの質問にリアルタイムで答えてくれるチャット型の学習アシスタントなど、技術の進化によって家庭学習の形が大きく変わり始めています。

2020年代前半には「GIGAスクール構想」によって全国の学校に端末が配布されましたが、今度はそれが家庭にも波及してきているのです。

一方で、こうした急速な変化に「本当にAIを使って大丈夫なの?」と不安や疑問を感じている保護者の方も少なくありません。

この記事では、AIが家庭学習に与える影響について、実際の活用例や教育現場の声、そしてメリット・デメリットの両面から掘り下げていきます。

「AIに任せることで、子どもの学びは本当に豊かになるのか?」

一緒に考えていきましょう。

AI家庭学習って何ができるの?代表的なツールと特徴

「AIが勉強をサポートしてくれる」と言っても、実際に何ができるのかイメージが湧かない…という方も多いのではないでしょうか。

ここでは、家庭で使えるAI学習ツールの代表例と、その特徴をご紹介します。

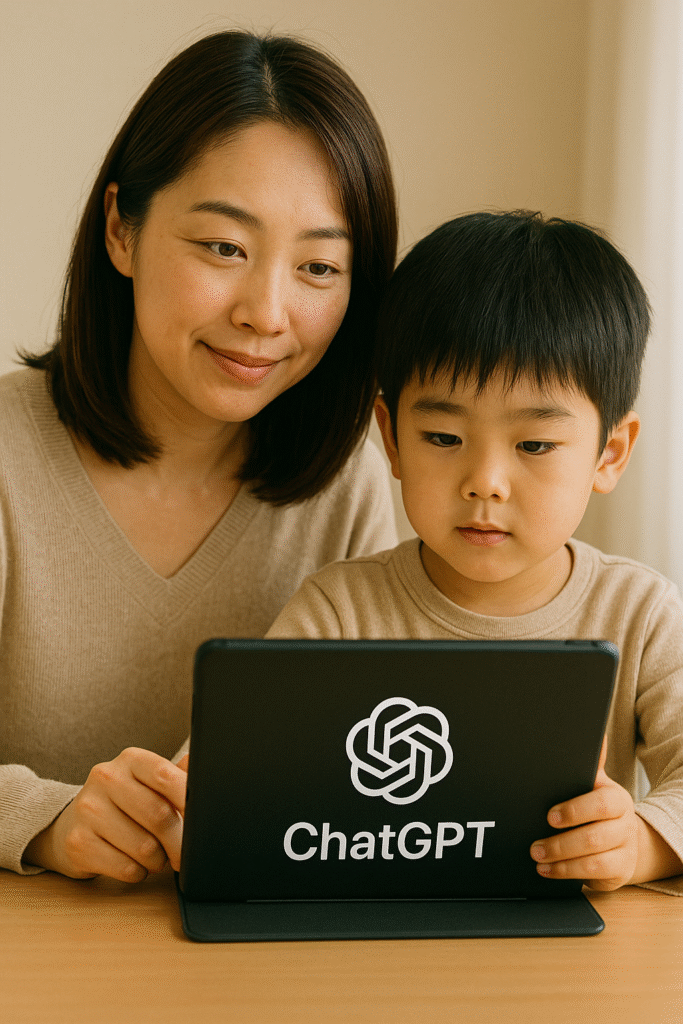

ChatGPT(OpenAI)

OpenAIが開発した対話型AI「ChatGPT」は、子どもが質問を投げかけると即座に返答してくれる“家庭教師のような存在”です。例えば、「分数の割り算がわからない」と言えば、ステップを踏んで解説してくれるなど、個別の理解度に合わせた学習が可能です。

atama+(アタマプラス)

中高生向けに開発されたAI学習サービス「atama+」は、問題演習を通じてAIが生徒の理解度を分析し、“今の自分に最適な問題”を自動で提示してくれます。時間や手間をかけずに苦手克服が狙える点が魅力です。

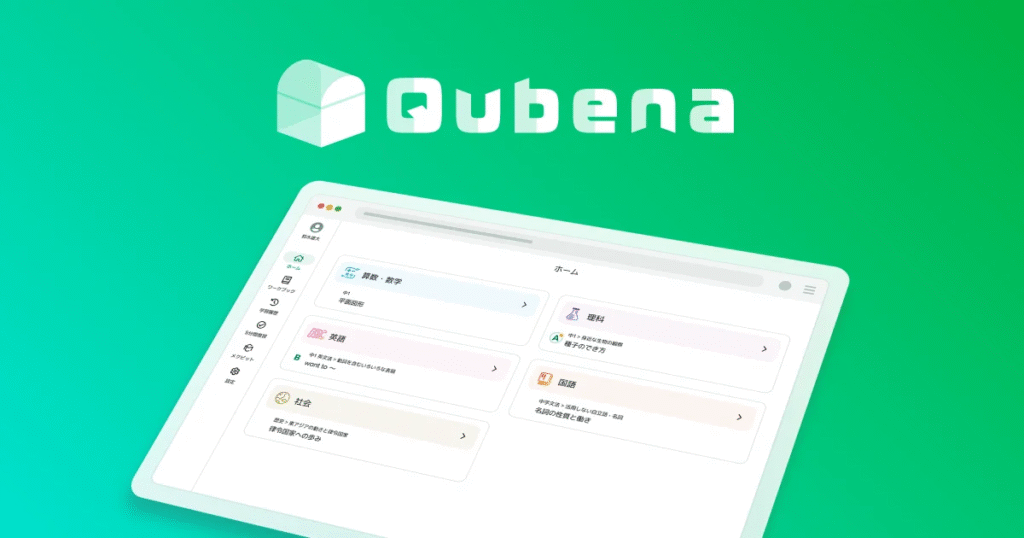

Qubena(キュビナ)

小中学生を中心に広がっているAI教材「Qubena」は、基礎から応用まで幅広くカバーしながら、児童一人ひとりのペースに合わせた出題をしてくれます。先生がそばにいなくても、AIが“理解できるまで”丁寧にフォローしてくれるのが特徴です。

AIツールの共通ポイント

これらのツールに共通しているのは、以下の3点です:

- 子ども一人一人に合わせた“個別最適化”

- リアルタイムでのフィードバックと解説

- 学習履歴の可視化による保護者の見守りサポート

つまり、AIを使えば“その子に合った教え方”が可能になるのです。

AI教材のメリット:個別最適化・学習意欲・親の負担軽減

AIを活用した学習教材は、従来の紙ベースの教材や一律の授業とは異なる、まったく新しい「学びの体験」を提供します。特に注目すべきは、学習の個別最適化、子どもの学習意欲向上、そして保護者の負担軽減という3つのメリットです。

個別最適化された学習が可能に

AI教材の最大の特長は、子ども一人ひとりの理解度や進度に応じて内容を調整できることです。たとえば、算数が得意な子にはより難しい問題を、苦手な子には基礎から繰り返し学べる内容を出題するなど、柔軟に対応できます。

これにより、子どもは「簡単すぎて退屈」「難しすぎてついていけない」といったストレスを感じにくくなり、自分のペースで無理なく学習を進めることができるようになります。

学習への意欲が自然と高まる

AI教材は、子どもが「できた!」という成功体験を積みやすいように設計されています。たとえば、正解したときに褒めてくれたり、間違った問題は丁寧に解説してくれたりすることで、学ぶこと自体にポジティブな感情が生まれやすくなります。

また、画面上での学習はゲーム感覚に近いため、特に小学生にとっては「遊びの延長」として捉えやすいという面もあります。結果的に、「もっとやりたい」「自分から進んで勉強する」という行動につながるケースも多いのです。

保護者の負担を大きく軽減

AI教材の導入により、子どもの学習管理やサポートにかかる保護者の負担も軽くなります。従来は「宿題をやったか確認する」、「どこが分からないのか一緒に考える」といった時間や労力が必要でしたが、AIがある程度それを肩代わりしてくれます。

また、多くのAI教材には「保護者向けの学習レポート機能」が備わっており、どの教科にどれだけ取り組んだか、どこでつまずいているかを視覚的に把握できます。これにより、必要なときだけ適切にフォローするという“見守る育児”が可能になります。

学習と家庭生活のバランスが取りやすくなる

親も子も忙しい現代、AI教材を活用することで「無理なく・無駄なく・前向きに」学ぶ時間を作ることができます。家庭学習が“負担”ではなく“生活の一部”として自然に組み込まれることで、より豊かな学習環境が実現されるのです。

見落としがちなデメリット:依存、情報の正確性、学びの本質は?

AI教材には多くのメリットがありますが、すべてをポジティブに受け入れる前に、「使いすぎによる弊害」や「見落とされがちなリスク」にも目を向ける必要があります。

この章では、家庭でAI教材を取り入れる際に注意しておきたいポイントを3つの視点から紹介します。

AIへの“依存”が学習意欲を奪う可能性

AIが親切に導いてくれることで、子どもが自分で考える前に「答え」を得てしまうケースがあります。結果として、「どうしてこうなるのか」を深く掘り下げる機会が減り、思考力や探究心が育ちにくくなる懸念があります。

保護者の中には「便利すぎて、自分の頭で考えなくなっているのでは」と不安を感じている方もいます。AIの利便性に頼りすぎることで、学びの主体性が失われるリスクがあることは覚えておくべきです。

情報の正確性にばらつきがある

AIによって提供される解説や回答の中には、まれに誤情報が含まれる場合があります。特にChatGPTのような大規模言語モデルは、あくまで過去の情報やパターンをもとに応答する仕組みのため、常に100%正しいとは限りません。

このような誤りに気づかずに学び続けてしまうと、誤解や知識の偏りを招く可能性があります。子ども自身や保護者が「これは本当に正しいのか?」と立ち止まって考える視点が不可欠です。

“学びの本質”が薄れる危険性

AIが主導する学習は、「問題に答える」「正解にたどりつく」ことを重視しがちです。しかし、学びとは本来、「なぜそうなるのか」「自分はどう考えるか」といった思考のプロセスや、失敗から学ぶ経験が重要です。

AI教材を長く使っている子どもが、「正解にたどり着いた=理解できた」と誤解してしまうことも少なくありません。その結果、「深く考えることの面白さ」や「自分で気づく喜び」を感じにくくなってしまう恐れがあります。

バランスのとれた活用が不可欠

AIはあくまでも「補助ツール」です。どんなに優秀なツールであっても、それだけで“すべての学びが完結する”わけではありません。

大切なのは、子どもの様子を観察しながら、人の関わりと組み合わせて活用することです。

AIが提供する“便利な学び”を活かしつつ、時には本や紙の教材を使ったり、親子でディスカッションをしたりすることで、学びの幅と深さを補っていくことが求められます。

教育のプロはどう見る?AIと人の役割のこれから

AIが家庭学習の現場に入り込んできた今、「これからの教育はどうあるべきか」という問いが、教育現場でも大きな関心を集めています。AIは確かに便利ですが、すべてを任せれば良いというわけではありません。ここでは、教育関係者の声や専門家の見解をもとに、AIと人間の教育における“役割分担”について考えてみましょう。

AIは「効率化」のプロ、人は「関係性」のプロ

AIには、子ども一人ひとりの学習データを分析し、適切な教材を提案する力があります。問題演習や苦手の把握といった“定量的”な学びにおいて、AIは非常に有効です。

しかし、子どもが学びを楽しいと感じたり、失敗から立ち直ったり、自分の考えを深めていくような“定性的な成長”は、人との関わりの中でこそ育まれるといわれています。

ある小学校の教諭は、次のように話します。

「AIは“何を教えるか”に強い。でも、“どう教えるか”、“どう寄り添うか”は人にしかできない。子どもがつまずいたときの表情や、言葉にできない不安を感じ取るのは、やはり人間の役割です。」

この言葉からもわかるように、AIが得意な部分と、人間が得意な部分は明確に異なるのです。

AIと先生、親の“協働”がカギになる

教育の現場では、AIを“先生の代わり”としてではなく、“先生を支えるパートナー”として捉える動きが進んでいます。たとえば、AIが日々の学習記録をまとめ、先生がそれを見て個別指導に活かすなど、効率と人間的なフォローを両立させる活用法が注目されています。

親にとっても同じです。AIにある程度学習を任せることで、子どもの得意・不得意が可視化され、声をかけるタイミングや内容をより適切にできるようになります。

つまり、AIが分析し、親や先生が寄り添う。

この分業と協働が、これからの学習のスタンダードになっていくでしょう。

子どもにとって大切なのは「人とのつながり」

AIがどれほど進化しても、子どもたちが本当に安心できるのは、人とのつながりの中です。勉強ができることも大切ですが、「誰かに認めてもらう」、「一緒に悩んでもらう」経験が、自己肯定感や学びへの意欲につながります。

教育の専門家たちは、AIをただのツールとしてではなく、「人間がより良い教育を行うためのサポーター」として使う視点を重視しています。

テクノロジーと人のぬくもりが共存する環境こそ、これからの家庭学習に求められているのです。

これからの家庭学習に求められるのは“共に学ぶ姿勢”

AI教材の進化により、子どもがひとりでも学習できる環境は整いつつあります。けれど、それだけでは“豊かな学び”にはなりません。これからの家庭学習で本当に大切なのは、AIに任せることよりも、「親子が共に学ぶ」という姿勢です。

親が“教える人”から“伴走者”になる時代

かつては、家庭での学習といえば「親が教える」「子どもが学ぶ」という関係性が基本でした。しかし、AIの登場によって、親がすべてを教える必要はなくなりつつあります。その代わり、子どもが学んでいる過程に寄り添い、ともに考える存在としての役割が求められています。

AIが学習内容を提示してくれても、子どもがそれをどのように受け止めているのかを知るのは、やはり人間である親の役割です。「難しかったね」、「よく頑張ったね」という何気ない言葉が、子どもにとって大きな励みになります。

会話が“学びの質”を高める

AIは多くの情報を提供してくれますが、それをどう理解し、どう自分の考えに落とし込むかは、子どもひとりでは難しい場合もあります。そんなときにこそ、「どう思った?」「なんでそう考えたの?」という親の問いかけが重要になります。

このような会話を通じて、子どもは考える力を深め、「わからないことを自分の言葉で表現する力」を養っていきます。AIとの学習はあくまで入口。その先の“対話”が、学びを深める鍵となるのです。

一緒に学ぶことが信頼関係を育てる

子どもが安心して学びに向き合うためには、「見守ってくれている」、「応援してくれている」という感覚が何よりも大切です。親が忙しい中でも少しの時間をとって「どうだった?」「今日は何を学んだの?」と声をかけるだけで、子どもは“ひとりじゃない”と感じることができます。

家庭学習の本当の価値は、「知識の習得」だけではありません。親子で一緒に考え、悩み、喜ぶ――そんな過程こそが、子どもの学びの意欲と、親子の信頼関係を育てていくのです。

AIが進化するほど、人の関わりの価値が際立つ

技術が進化する今だからこそ、人が人にしかできないことの価値が再認識されています。AIが提供してくれる便利な学びをうまく活用しながら、“人と一緒に学ぶことの楽しさ”を伝えることが、これからの家庭学習の鍵となっていくでしょう。

まとめ:AIで変わる家庭学習、それでも“人”が主役である理由

AIの進化によって、家庭学習のあり方は大きく変わろうとしています。AIは子ども一人ひとりの理解度を把握し、適切な課題を提示し、丁寧にフィードバックを返してくれます。まさに、かつては不可能だった“マンツーマン指導”が、家庭で現実になりつつあります。

それによって、子どもが自分のペースで学べるようになり、親の負担も軽減されるという、大きなメリットが生まれました。しかし一方で、AIだけに頼りすぎることで生じる“学びの空洞化”にも注意が必要です。

AIは万能ではありません。子どもの気持ちの変化、ちょっとしたつまずき、不安や疑問――そういった「データには表れないこと」に気づくのは、やはり人です。

AIは「学びの道案内」はしてくれますが、「学びの意味を深める対話」は人間にしかできません。

親の声かけ、先生の表情、友達とのやりとり――そういった人とのつながりが、子どもの学びを豊かにし、自信へと変えていくのです。

だからこそ、AIは“先生の代わり”でも“親の代わり”でもありません。AIは、子どもたちがよりよく学ぶための「頼もしいサポーター」であり、主役はいつでも人と人との関係なのです。

これからもAIは進化し続け、教育の現場や家庭学習における役割はさらに大きくなるでしょう。けれど、どんな時代になっても、「子どもが誰かに見守られている」「自分の学びを応援してくれる人がいる」という実感こそが、子どもを未来へと導いてくれるのです。

私たち大人にできるのは、AIをうまく活用しながら、子どもたちの“心”に寄り添い続けること。そして、「学ぶって面白い」と感じられる時間を、共に過ごしていくことではないでしょうか。

コメント